متابعات _ اوراد نيوز

تعد الفاشر مركزاً تاريخياً للقوافل، وكانت تستخدم كمركز تسويق زراعي للحبوب والفواكه المزروعة في المنطقة المحيطة بها. ترتبط بالطريق البري مع مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وأم كدادة. وموقعها على مفترق طرق إقليمي يربط السودان بليبيا وتشاد، يجعلها نقطة ارتكاز جيوعسكرية لأي فاعل يسعى لبسط النفوذ في عمق الساحل الأفريقي.

في قلب إقليم دارفور، حيث تلتقي ذاكرة السلطات القديمة مع حاضر النزاعات الحديثة، تقف مدينة الفاشر، عاصمة دارفور التاريخية، وسط حرب مشتعلة في واحدة من أطول وأعقد المعارك ضمن الصراع السوداني المستمر منذ عام 2023. بدأت أولى موجات المعركة في محاولة حاسمة للسيطرة على الفاشر، في الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2023، وانتهت جزئياً بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استمر حتى 12 مايو .

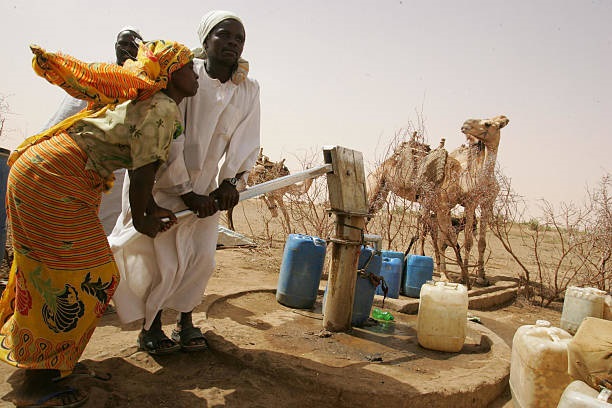

غير أن الهدنة لم تصمد طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات بعد فترة قصيرة، قبل أن تفضي الضغوط المحلية والدولية إلى وقف إطلاق نار آخر، اتسم هذه المرة بقدر من الاستقرار، لكن تحولت المدينة إلى ملاذ مكتظ بآلاف النازحين الفارين من مناطق القتال في مختلف أنحاء دارفور، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، وغياب شبه كامل لأي استجابة إنسانية فاعلة.

ليست الفاشر مجرد عاصمة إدارية لولاية شمال دارفور، بل هي حاضنة لهوية تاريخية متراكبة، تأسست حول بلاط سلاطين الفور منذ أواخر القرن الـ18، وازدهرت كمحطة للقوافل، ومركز للحكم، ثم كمدينة تقاوم الحصار وتتحدى التهميش منذ عقود.

تعود جذور الصراع المعاصر إلى تشظيات ما بعد الدولة المركزية السودانية، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب الأخيرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع”. وبينما سقطت مدن نيالا والجنينة وزالنجي تحت سيطرة “الدعم السريع”، صمدت الفاشر، تحت سيطرة الجيش، مدعومة بتحالف غير مسبوق بينه وبين “القوات المشتركة” المكونة من فصائل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2021، ومجموعات المقاومة الشعبية من داخل المدينة. ومنذ بداية الحرب، تخوض هذه القوى معركة مزدوجة، صد زحف “الدعم السريع”، وضمان تدفق شريان المساعدات الإنسانية الآتي من بورتسودان عبر الطريق الاستراتيجي الوحيد شمالاً.

تشكيل الصراعات

تقع مدينة الفاشر في شمال دارفور، على تخوم الجبال الشمالية. حكمتها سلالة كيرا منذ أواخر القرن الـ17. مع توسع نفوذ الدولة جنوباً، خضعت لها مجتمعات زراعية متعددة تبنت لغة الفور واعتنقت الإسلام، وأدمجت في نظمها الإدارية، ضمن بنية سلطانية جمعت بين الدين، والأرض، والهوية السياسية.

في القرن الـ18، أرسيت قواعد نظام “الحاكورة”، وهو تقليد إداري لتوزيع الأراضي على أساس الولاء والقبيلة، ما شكل لاحقاً إحدى البنى التي ستعيد تشكيل الصراعات لاحقاً. على رغم هيمنة الفور على مركز السلطنة، ظل سكان دارفور من أعراق وقبائل عدة، مثل التنجر، والزغاوة، والمساليت، والبرتي، والبرقد، والميدوب، وغيرهم. وكان للمساليت دور خاص كمجتمع حدودي بين دارفور وسلطنة وداي غرباً.

في منتصف القرن الـ19، ظهر اسم الزبير باشا، أحد أكبر تجار الرقيق من الخرطوم، الذي سعى للهيمنة على دارفور. بدعم لوجيستي وتسليحي، هزم السلطان إبراهيم جرادات في مناواشي، جنوب الفاشر، لكن السلطنة ضمت لاحقاً إلى مصر العثمانية، وتم استبعاد الزبير، بينما عمت الفوضى، بقيادة نائبه ربيع فضل الله، حتى أوقف الفرنسيون ذلك في 1900.

تباينت الروايات وتنوعت حول أصل تسمية مدينة الفاشر، غير أن أرجحها وأكثرها رواجاً ما ذهب إليه المؤرخون، بأن اللفظ يشير إلى مجلس السلطان، كما ورد في الأعمال الأدبية والغنائية التراثية. وفي السياق ذاته، ارتبطت الفاشر بمقام السلطان ومقر حكمه أو قلعته، إذ وجدت عدة “فواشر” في إقليم دارفور، مثل “فاشر قرلي” التي شيدها السلطان تيراب في جبل مرة، إضافة إلى فواشر أخرى أقيمت في المناطق المجاورة لغرب ووسط أفريقيا. وهناك رواية أخرى تفيد بأن “الفاشر” هو اسم للوادي الذي تقوم المدينة على ضفتيه، ويقال إن معناه “الفاخر”.

وتعرف المدينة كذلك بلقب “الفاشر أبو زكريا”، أي مجلس السلطان زكريا بن محمد الفضل، والد السلطان علي دينار، الذي ينسب إليه الفضل في ازدهارها. أما الجذور التاريخية للمدينة، فتعود إلى عهد السلطان عبد الرحمن الرشيد (1787–1802)، حاكم سلطنة الفور في دارفور، الذي اختار “رهيد تندلتي” مقراً لمملكته، قبل أن يطلق عليها لاحقاً اسم الفاشر بعد أن نمت المدينة حول قصره.

غير أن اسم الفاشر اقترن قبل كل شيء بـالسلطان علي دينار (1873–1916)، آخر سلاطين الفور، الذي حول المدينة إلى عاصمة سياسية ودينية، سك فيها العملة، وشق الطرق، وأقام الحدائق والمجاري، حتى اغتيل بعد هزيمته على يد القوات البريطانية في معركة برنجية، على أطراف المدينة.

نقطة ارتكاز

تقع الفاشر، على بعد 195 كيلومتراً شمال شرقي نيالا، وتمتد على مساحة تقارب 24 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر نحو 700 متر، مما يؤثر في مناخها ومواردها الطبيعية. يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، منهم نسبة كبيرة من النازحين الفارين من النزاعات المسلحة في الإقليم، من بينهم نحو 800 ألف نازح داخلي، وهي آخر مدن دارفور الخمس التي لم تقع تحت سيطرة قوات “الدعم السريع”.

وتعد الفاشر مركزاً تاريخياً للقوافل، وكانت تستخدم كمركز تسويق زراعي للحبوب والفواكه المزروعة في المنطقة المحيطة بها. ترتبط بالطريق البري مع مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وأم كدادة. وموقعها على مفترق طرق إقليمي يربط السودان بليبيا وتشاد، يجعلها نقطة ارتكاز جيوعسكرية لأي فاعل يسعى لبسط النفوذ في عمق الساحل الأفريقي. على أطرافها، تعيش آلاف الأسر في مخيمات نزوح، معظمهم من الفور والزغاوة والمساليت، بينما تتركز القبائل ذات الأصول العربية في مناطق تهيمن عليها قوات “الدعم السريع”.

هذا التباين الإثني، المتصل بجذور تاريخية ترجع إلى نظام الحواكير وحقول الولاء العشائري، يعيد تشكيل خريطة السلطة والانتماء، ويفسر جزئياً دوافع الاقتتال. ولا تنفصل الأزمة الأمنية في الفاشر عن البنية السوسيولوجية والسياسية للمدينة، كما لا يمكن قراءتها بمعزل عن إرث التهميش الذي راكمته الإدارات المتعاقبة منذ الحكم التركي-المصري ثم البريطاني، وصولاً إلى المركز النيلي الحديث. إن تطورات الفاشر تختصر مسألة دارفور بأكملها، صراع على الأرض، والهوية، والسلطة، والمعنى.

تبادل الاتهامات

شنت قوات “الدعم السريع”، الخميس، هجوماً واسع النطاق على مدينة الفاشر من المحور الشمالي الشرقي، في محاولة لاختراق الطوق العسكري الذي تبسطه الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني. ومع أن الجيش أعلن نجاحه في صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة، فإن القصف المدفعي المتبادل امتد إلى مخيم “أبو شوك” للنازحين، مخلفاً ثمانية قتلى مدنيين وعدداً من الجرحى، في تطور يشي بتآكل الحدود بين ميدان المعركة والمناطق الإنسانية المحمية. ويعكس استهداف “أبو شوك” واقعة مأسوية، ومؤشر إلى أن معسكرات النزوح لم تعد خارج معادلات الحرب، بل غدت ساحة للصراع على الشرعية والنفوذ وفرض الإرادة تحت غطاء المدافع.

سارع الجيش إلى تحميل “الدعم السريع” المسؤولية الكاملة، مؤكداً أن استهداف المخيم يدخل ضمن استراتيجية منهجية تستهدف البنية الاجتماعية الحاضنة لمقاومة المدينة. في المقابل، لم يصدر عن “الدعم السريع” تصريح مباشر في شأن القصف، غير أن بيانات سابقة اتهمت الجيش باستخدام المدنيين كغطاء عسكري واتخاذ المخيمات خطوط إمداد وتمويه.

يكشف تبادل الاتهامات عن تحول جوهري في طبيعة الاشتباك، لم تعد الحرب تدور على تخوم المدن، بل أصبحت تخاض داخل نسيجها المدني والاجتماعي، مما يرفع منسوب الكلفة الإنسانية ويعمق من هشاشة الوضع الأمني. فالمخيمات التي أنشئت أصلاً كاستجابة طارئة لأزمات النزوح، باتت اليوم أهدافاً ضمن حسابات المعركة، إما من أجل كسر الإرادة الشعبية أو لدفع السكان إلى النزوح من جديد وإعادة هندسة الخريطة الديموغرافية.

في هذا السياق، تمثل الفاشر آخر خطوط الدفاع للجيش في دارفور، فيما يسعى “الدعم السريع” للسيطرة عليها لتعزيز موقعه الاستراتيجي وترسيخ هيمنته على الإقليم. ومع اتساع دائرة القصف، باتت المدينة أمام معادلة شديدة الخطورة، إما الحسم العسكري بما يحمله من دمار، أو الدخول في مرحلة استنزاف طويلة تهدد بانهيار النظام المدني والإنساني على حد سواء.

تسييس المخيمات

نشأت معسكرات النازحين منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003، وتعد امتداداً جغرافياً وسكانياً واقتصادياً واجتماعياً للفاشر، وتشكل معها وحدة شبه متكاملة، تتبادل فيها التأثيرات بين المدينة والمعسكرات، سواء في الاستقرار أو الانفجار الأمني.

يضم مخيم أبو شوك، عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من إثنيات الفور والزغاوة والمساليت وبعض المكونات العربية التي فرت من مناطق الاشتباك، وتحول بمرور الوقت إلى تجمع سكاني دائم، يحتوي على أسواق، ومدارس، ومراكز صحية، وارتبط بعمق بالخدمات والاقتصاد المحلي للفاشر، كما شكل خزاناً سياسياً ومجتمعياً فاعلاً في الحراك المدني.

إلى جانب أبو شوك، تضم الفاشر معسكرات بارزة أخرى مثل السلام وكساب وزمزم، ويقع الأخير جنوب المدينة على الطريق الرابط مع نيالا، ويعد من أضخم معسكرات النزوح في السودان، إذ يؤوي بحسب التقديرات أكثر من نصف مليون نازح. وتعرف زمزم بضعف الخدمات، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتكرار الاعتداءات المسلحة.

شهدت معسكرات مثل أبو شوك وزمزم أحداثاً مأسوية خلال الحرب، تمثلت في الهجمات المباشرة والاغتيالات، وعمليات النهب واسعة النطاق، وقطع المساعدات الإنسانية. كما مثلت مركزاً للحراك السياسي، وملاذاً للناشطين والمتمردين، وأحياناً ساحة لتصفية الحسابات. كما شهدت نزوحاً داخلياً جديداً إلى داخل الفاشر، مما زاد من اختناقها السكاني، وأدى إلى بروز أزمة إنسانية متفاقمة.

وعلى رغم الطابع الإنساني لمعسكرات النزوح المحيطة بالفاشر، فإنها لم تسلم من التسييس والعسكرة، وذلك لأسباب مركبة تتعلق بالبنية السكانية، والتموضع الجغرافي، والتحولات السياسية والأمنية المتسارعة في دارفور، فقد مثلت هذه المعسكرات، منذ تأسيسها، كتلاً سكانية ضخمة يغلب عليها الانتماء إلى إثنيات بعينها كانت على احتكاك مباشر مع النزاع، مما جعلها بيئات خصبة للتجنيد والتعبئة، سواء من قبل الحركات المسلحة أو القوى السياسية ذات الأجندات المتصارعة. كذلك فإن قربها من الفاشر، العاصمة الإدارية والعسكرية لشمال دارفور، منحها وزناً استراتيجياً جعل السيطرة عليها أو تحييدها هدفاً مباشراً للأطراف المتحاربة. وقد استغلت هشاشة البنية الأمنية والخدماتية في المعسكرات لتكريس النفوذ، حيث انتشرت الميليشيات، وجرى تسليح مجموعات داخلية، في ظل غياب أي سلطة مركزية ضابطة. كذلك أسهم تراجع المنظمات الدولية وضعف الرقابة في تغذية هذه الظاهرة، مما حول بعض المعسكرات إلى منصات خلفية للعمليات.

مركز حضري

قدم المتخصص في التصميم الحضري والاستيطان البشري في السودان، عضو المعهد السوداني للمهندسين المعماريين إبراهيم بحر الدين، رؤية حول أهمية مدينة الفاشر، من الناحية الاستراتيجية، والرمزية، والمعمارية، إضافة إلى تحديات التخطيط الحضري التي تواجهها في ظل الصراع الدائر. وقال “بوصفها مركزاً حضرياً رئيساً في غرب السودان، فقد لعبت الفاشر دوراً محورياً كعاصمة سلطنة دارفور، التي ازدهرت بين القرنين الـ17 والـ19، وهي تحمل إرثاً معمارياً وحضرياً غنياً يتجسد في معالم بارزة مثل قصر السلطان علي دينار، ومسجد الفاشر العتيق، وبحيرة الفاشر، ما يعكس عمق الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة ويعزز التماسك المجتمعي بين مكوناتها الإثنية المتنوعة”. وأكد أن الفاشر تمثل حالة نموذجية تعكس تأثير التوترات الإثنية والحوكمة الحضرية على التنمية في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وأفاد “من الناحية التخطيطية، تبرز الفاشر كمركز إداري وتجاري حيوي، يربط شمال دارفور ببقية مدن السودان عبر شبكة طرق رئيسة. ولعبت المدينة دوراً محورياً في توزيع المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء بورتسودان حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مما يبرز موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل أساسية في المنطقة”.

وأكد بحر الدين أن التخطيط الحضري في الفاشر يعاني تحديات جسيمة، خصوصاً مع تزايد أعداد النازحين وتأثيرات الصراع المستمر الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية كالكهرباء والمياه والمرافق الصحية والتعليمية. ولفت إلى أن غياب البنى التحتية المرنة والتخطيط المراعي للصراعات أسهم بشكل مباشر في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأشار المهندس إلى أهمية تبني بنى تحتية قابلة للصمود والتكيف مع الصدمات، تشمل تصميم ملاجئ آمنة، ووضع سياسات عادلة لتقاسم الموارد، وإنشاء مساحات تذكارية تعزز المصالحة الاجتماعية، وذلك لضمان استمرار حياة المدينة وتماسك مجتمعها في ظل الظروف الصعبة.

ويؤكد بحر الدين على ضرورة تبني التخطيط الحضري الاستراتيجي والمرن كجزء أساسي من جهود الاستقرار والتنمية في السودان والمنطقة الأوسع.

دوامة العنف

وصف نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان توبي هاروارد، في وقت سابق، الوضع الإنساني في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها بأنه “كارثي”، مشيراً إلى تدهور أمني غير مسبوق، تمثل في تصاعد أعمال العنف، والقتل التعسفي، ونهب الماشية، وحرق القرى، فضلاً عن القصف الجوي المتكرر وتشديد الحصار المفروض على المدينة.

وحذر من أن المدينة تواجه خطر اندلاع معركة كبرى بين الأطراف المتنازعة، وهو ما سيؤدي، وفق هاروارد، إلى “ضحايا من جميع مكونات دارفور، عرباً وأفارقة”، مما قد يفضي إلى دوامة من العنف الانتقامي في عموم الإقليم. وقد أدى الحصار إلى توقف حركة التجارة والإمدادات، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والماء والوقود، ووصول بعض المناطق إلى حافة المجاعة، لا سيما مخيم زمزم. وأكدت منظمات دولية مثل “أطباء بلا حدود” تفاقم حالات الجوع والطوارئ الطبية في مختلف أنحاء دارفور.

وعن وجود الأمم المتحدة في الإقليم، أوضح هاروارد أن العاملين الدوليين أجبروا على مغادرة دارفور منذ بداية الحرب، فيما واصل الموظفون المحليون تنفيذ البرامج في ظل ظروف قاسية. كذلك أشار إلى نجاح نسبي في إدخال مساعدات إنسانية إلى الفاشر عبر الطرق الشرقية والغربية، عقب مفاوضات مع طرفي النزاع، إلا أن تصاعد التوترات أجبر الأمم المتحدة مرة أخرى على تعليق وجودها في المدينة.

وأشار إلى وجود تحديين رئيسين، هما نقص التمويل اللازم لتوفير مساعدات كافية، وصعوبة الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة بسبب القيود الأمنية. وأعرب عن أمله في أن تسهم وعود المجتمع الدولي، في معالجة نقص الموارد، مطالباً طرفي النزاع بالسماح بوصول المساعدات من دون عوائق.

عوامل التمسك

ينبع تفاقم الصراع والتوترات في الفاشر، من جملة دوافع استراتيجية، وعسكرية، وسياسية، وأمنية، تجعل السيطرة على المدينة هدفاً حاسماً في سياق الحرب المستعرة بين الجيش و”الدعم السريع”. وتتلخص عوامل التمسك بها في، أولاً، الموقع الجغرافي والدور الاستراتيجي للفاشر، والتي تمثل آخر حواضر دارفور الكبرى المتبقية تحت سيطرة الجيش السوداني، منذ بداية الحرب، ما يجعلها نقطة توازن حاسمة في المعركة. سقوط الفاشر يعني انهيار وجود الجيش في الإقليم الغربي بأكمله، ويهدد بانهيار جبهات أخرى. كما تعد بمثابة المركز الإداري والسياسي والعسكري لشمال دارفور. وهي أيضاً بوابة للعبور إلى الولايات المجاورة (شمال كردفان، ووسط دارفور)، وإلى ليبيا، وتشاد، ومن يسيطر عليها يحظى بتحكم لوجيستي وإقليمي واسع.

ثانياً، رمزية الفاشر التاريخية، فهي ليست فقط مدينة إدارية، إنها عاصمة سلطنة الفور التاريخية، ولها رمزية لدى مجتمعات الزرقة والمساليت والفور والزغاوة. السيطرة عليها تحمل بعداً نفسياً ومعنوياً لكسر إرادة المقاومة المجتمعية والمدنية في الإقليم، وفرض واقع جديد بقوة السلاح.

ثالثاً، تعد الفاشر حاضنة شعبية لقوات الجيش ولجان المقاومة، وبها كثافة من النازحين المتضررين من “الدعم السريع”، خصوصاً من معسكرات أبو شوك وزمزم. وبذلك، فإن مهاجمتها تمثل أيضاً محاولة لتفكيك القاعدة الشعبية المعادية لـ”الدعم السريع”.

رابعاً، استخدام الفاشر كورقة تفاوض لاحقة، يسعى “الدعم السريع” إلى تعزيز موقفه التفاوضي في أي محادثات سلام قادمة عبر توسيع مناطق سيطرته. واحتلال الفاشر سيمنحه نقطة قوة كبرى في أي تسوية مستقبلية.